무엇이 이 아이들을 악마로 만들었는가?

어느 날 한 무리의 아이들이 무인도에 불시착한다. 그들이 타고 온 비행기는 어디론가 자취를 감추고, 아이들을 지켜 줄 어른의 모습은 보이지 않는다. 아이들은 이제 구조를 받을 때까지 제 힘으로 버텨야만 한다. 끔찍한 일이다. 더 끔찍한 사실은, 아이들이 아직 자신들의 처지를 제대로 판단하지 못하고 있다는 점이다.

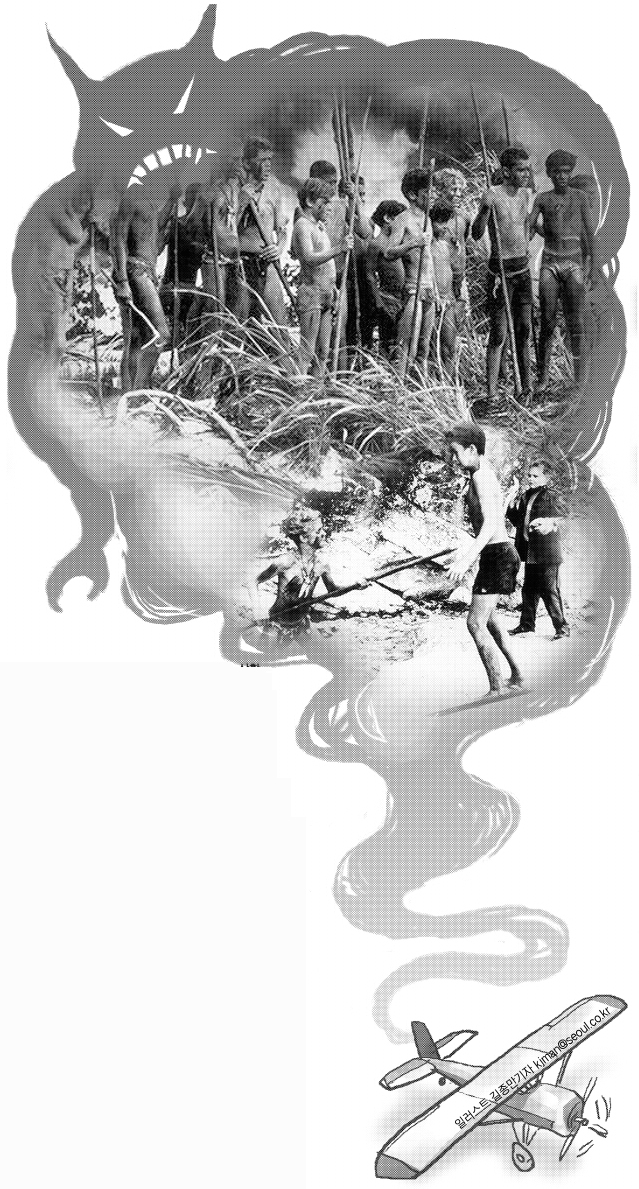

영화 ´파리대왕´의 한 장면. 아이들은 원시 상황에 적응하며 자신들의 질서를 만들기 위해 노력하지만 봉화를 지키며 구조를 기다리자는 랠프와 당장 생존을 위해 사냥에 나서자는 잭은 번번이 충돌한다.

그리고 마침내는 살아남기 위해 해야할 일들을 아이들 스스로 해내기 시작한다. 구조를 위한 봉화를 올리고, 사냥을 위해 사냥부대를 꾸린다. 이런 일들을 도모하는 아이들의 모습은 어설프긴 해도 기특하기 이를 데 없다.

다수결이라는 민주적 절차로 대표를 선출하고, 친구의 안경을 돋보기로 삼아 봉화의 불을 붙이는 과학적 재기를 발휘하기도 한다. 처음엔 실패를 거듭했던 사냥도 경험을 통해 점점 익숙해진다.

하지만 불행히도 아이들이 할 수 있는 일이라곤 그뿐이다. 그들은 아무리 발버둥쳐도 자기 자신의 힘만으론 구조 받을 수 없다. 구조란 나의 한계 너머에 있는 힘의 도움이 필요한 법이니까. 아이들은 기다리고 또 기다린다.

그러던 어느 날, 한 아이가 뱀을 보았다고 주장한다. 처음 그 말을 들은 다른 아이들은 모두 웃음을 터트린다. 그건 말도 안 되는 얘기라고. 꿈일 뿐이라고.

하지만 그 비웃음은 오래 지속되지 못한다. 오히려 그 비웃음이야말로 헛된 꿈처럼 산산이 부서지고 아이들은 말문을 닫는다. 모두들 뱀을 보았다는 아이의 말로 인해 자기 내면에 자리 잡고 있던 불안을 직시하게 된 것이다. 구조를 받지 못한 채 이 무인도에서 영원히 살게 될 수도 있다는 불안. 아이들이 봉화와 사냥을 시작하고, 또 그것에 집착하게 된 이유도 바로 이 때문이다.

하지만 안타깝게도 불안에서 벗어나기 위한 아이들의 힘겨운 싸움은 서로를 향해 창을 겨누는 어처구니없는 전쟁으로 돌변한다. 봉화를 지키고자 하는 아이들은 지금 즉시 구조받기를 원한다. 사냥을 원하는 아이들은 지금 당장 고기를 먹어야만 구조를 받을 때까지 살아갈 수 있다고 믿는다.

이 아이들에게 합의란 없다. 아무리 이성적으로 판단해 보려 해도 두 가지 선택 모두 적합한 것이기 때문이다. 봉화를 지키려는 아이들은 얼핏 무력하게 보일지도 모르지만, 언제 바다를 지나갈지 모를 구조선에 구조 신호를 보내기 위해선 한시도 봉화 곁을 떠나선 안 되는 것이다.

반면 사냥을 원하는 아이들은 폭력에 매혹 당해버린 야만인들처럼 보이기도 한다. 하지만 이들도 자신이 처한 상황을 망각하고 있진 않다. 이들의 입장에선 언제가 될지 모를 구조를 넋 놓고 기다릴 수만은 없는 것이다. 사냥하는 아이들은 손 놓고 구조를 기다리는 것보다, 지금 당장 먹을 것을 구하는 것이 급선무라고 생각한다. 그러니 이 둘의 싸움은 지극히 당연하고 또 지독히 참혹하다. 아이들의 전쟁은 당연한 수순이다. 불안에서 벗어나려 안간힘을 써 궁리해낸 대안을 누군가 반대한다는 건 완벽해 보였던 자신의 방법이 틀렸을지도 모른다는 또 다른 불안을 불러일으키기 때문이다. 그러니 자신에게 해일처럼 닥쳐오는 불안을 잠재우기 위해선 자기를 반대하는 적을 설득시키거나 그렇지 못할 경우 적을 전멸시키는 수밖에.

●1954년 발표… 약 30년 뒤 노벨문학상

영국 작가 윌리엄 골딩이 1954년 쓴 장편소설 ‘파리대왕’이다. 첫 장편소설이자 대표작인 ‘파리대왕’은 그에게 1983년 노벨문학상을 안겨주기도 했다. ‘파리대왕’이라는 소설 제목은 히브리어의 ‘베엘제버브’를 번역한 것이다. 곤충의 왕이라고 직역할 수도 있는 이 단어는 암시적으로 악마를 상징한다. 제목 그대로 소설 속 무인도에 던져진 아이들은 악마가 되어버린 것이다.

다행히도 ‘파리대왕’의 결말은 아이들이 자신의 적을 전멸시키기 전에 영국 군인들에 의해 극적으로 구조되는 것으로 끝을 맺는다. 하지만 이 결말을 해피앤딩으로 읽는 독자는 아무도 없을 것이다. 물론 아이들은 이제 무인도에 갇혀 서로를 죽이지 않아도 되고, 그토록 원하던 어른들의 보호를 받을 수 있는 집으로 돌아갈 수 있을 것이다.

하지만 여전히 뭔가 찜찜하다. 무인도라는 곳은 그 바깥의 세계가 분명히 존재하지만 그 바깥의 세계에는 탈출할 수 있는 또 다른 세계가 없지 않은가. 그렇다면 윌리엄 골딩의 말마따나 아이들은 어른들이 구해줬을지 몰라도, 그 어른들은 과연 누가 구해줄 수 있단 말인가. 이제 탈출할 곳이 전혀 없는 어른들의 세계에서 서로의 의견이 충돌되어 서로를 죽이는 싸움이 벌어진다면, 과연 그들에게 구원은 어디에 있단 말인가.

●구원은 어디에 있는가

하지만 돌이켜보면 간절히 구원받고자 하는 자들에게 구원은 어디에나 있다. 아이들의 무인도 생활 중에도 구원은 도적처럼 분명히 찾아왔었다. 처음 만난 소년들과 서로 인사를 주고받으며 친구가 될 때, 무인도의 곳곳을 탐험하며 까닭도 모르는 채 희열에 잠겼을 때, 그리고 봉화를 올리기 위해 큰 나무를 함께 나를 때.

하긴, 구원이라 하기에 이 사건들은 너무나 사소한 일인지도 모른다. 하지만 아무리 사소한 사건인들 어떠한가. 구원이 나의 한계 너머에 있는 누군가의 도움이라면, 그 구원의 힘은 바로 ‘나’의 바깥에 있는 ‘너’에게 속해 있을 것이다. 너와 함께일 때 구원은 매 순간 나를 찾아올 것이고, 내 앞의 너와 ‘함께’ 살아갈 수 있다면 구원이 아무리 사사롭다한들 무슨 상관이란 말인가.

이종영 영상글밭 사하 연구원

2010-08-16 21면