한반도 불안정한 군사질서, 60년간 정치·안보 프레임을 삼켰다

1950년 6·25 전쟁 발발과 3년간의 피비린내 나는 동족상잔 비극, 그리고 마침내 1953년 7월 27일 정전협정 발효. 포성은 이미 60년 전 멎었지만 남북한 190여만명의 중무장 병력은 여전히 총부리를 겨누고 있다. 비무장지대(DMZ)의 ‘두 얼굴’, 평화와 대치는 오늘의 한반도 상황이다. 정전협정 발효 60주년을 앞두고 서울신문은 정전체제의 어제와 오늘을 돌아보고 한반도 평화체제 전환의 가능성을 짚어 보는 시리즈를 시작한다.

서울신문 포토라이브러리

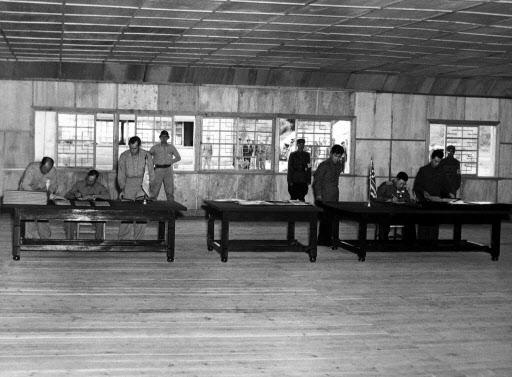

1953년 여름의 정전협정 1953년 7월 27일 판문점에서 유엔군 수석대표인 윌리엄 해리슨(왼쪽 탁자 가운데) 미군 중장과 북한·중국 대표인 남일(오른쪽 탁자 가운데) 북한군 대장이 정전협정에 조인하고 있다.

서울신문 포토라이브러리

서울신문 포토라이브러리

‘전쟁도 평화도 아닌 모호한 상태가 21세기까지 이어지리라고는 아무도 짐작하지 못했다.’(돈 오버도퍼 ‘두 개의 한국’ 서문)

1953년 7월 27일 오전 10시 유엔군 수석대표인 윌리엄 해리슨 미 육군 중장과 북한·중국을 대표한 남일 북한군 대장은 12분 만에 전문 5조 63항의 협정문서 9통과 부본 9통에 서명을 마쳤고, 그날 밤 10시부터 정전협정이 발효됐다.

이때만 해도 정전협정은 임시적·군사적 수준의 합의에 불과했다. 전쟁 당사국 군사 책임자들이 ‘발포중지’에 합의했을 뿐 전쟁 책임 소재 규명과 피해 보상, 전범 처리, 재발방지 조치 등은 입장 차가 커 언급조차 할 수 없었다. 하지만 정전체제는 이후 60년 동안 한반도의 군사질서는 물론 외교·안보·정치적 프레임을 규정하고 있다.

정전체제는 태생적으로 불안정성과 비정상성을 품었다. 남북 대치 상황에서 한국군은 실질적인 정전협정의 이행 당사자임에도 지금까지 소외돼 왔다. 정전협정 위반 사건이 발생하면 유엔군과 북한군이 협의하는 비정상적 상태가 지금껏 이어지고 있다.

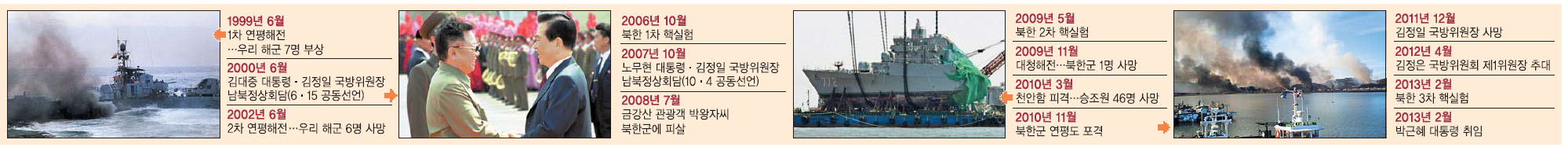

적대·대결과 화해·협력이 공존하는 모순된 상황도 여전하다. 정전협정이 유지되는 한 남북은 정치적으로는 전쟁이 종결되지 않은 적대관계에 놓인다. 남북 관계 또한 불명확하다. 1992년 남북기본합의서 서문에는 ‘(남북 관계는) 나라와 나라 사이의 관계가 아닌 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계’라고 규정했다. 실제 남북 경계는 지도에 실선이 아닌 점선으로 표시된다. 정전협정 당시 국경선 개념을 배제했기 때문이다. 그럼에도 양측은 1972년 7·4 남북공동성명을 시작으로 1992년 남북기본합의서, 2000년 6·15 남북공동선언, 2007년 10·4 공동선언 등 끊임없이 화해와 협력, 교류 확대를 모색해 왔다.

정전체제를 평화체제로 전환할 필요성도 끊임없이 제기돼 왔다. 전쟁 상태를 법적으로 종결시켜야만 평화적인 관계로 재정립될 수 있기 때문이다. 남북 모두 평화체제를 말하고 있지만, 시각차는 뚜렷하다. 우리 정부와 미국은 북한의 핵 프로그램 폐기가 완료되면 비로소 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축을 병행해 평화체제로 바뀔 수 있다는 입장이다. 반면 북한은 ‘선(先) 북·미 평화협정, 후(後) 한반도 비핵화’ 입장을 고수하고 있다.

1, 2차 연평해전과 천안함 폭침, 연평도 포격사건 등에서 보듯 총탄이 오가지 않는 정전체제, 즉 전쟁 부재의 상황이 곧 평화를 뜻하는 것은 아니다. 정전협정 60년, 세계 최장의 ‘정전지대’인 한반도는 여전히 살풍경하다.

임일영 기자 argus@seoul.co.kr

2013-06-24 3면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)