세 의병장 ‘자결순국’의 현장 안동·영덕을 가다

한·일강제합병조약 체결 100주년인 올해는 일본의 식민통치를 거부하고 스스로 목숨을 끊어 국민들에게 항일정신을 일깨운 수많은 우국지사의 100주기이기도 하다. 경북 안동·영양 일대는 어느 지역보다 많은 자정(自靖·자결)순국자를 배출했다. 경술국치 100주년을 맞아 단식으로 순사한 향산 이만도 선생과 그의 조카 이중언 선생, 또 향산의 제자로 동해 바다에 스스로 걸어들어가 도해(蹈海) 순국한 벽산 김도현 선생 등 세 분 의병장의 역사 현장을 찾아가 본다.지금 안동은 향산과 이중언 선생을 기리는 분위기가 가득하다. 향산의 우국충정은 ‘락’이라는 뮤지컬로 만들어져 안동댐 민속촌의 동산서원에서 오는 10월까지 공연된다. 때 맞춰 한국고전번역원은 ‘향산집’ 7권 가운데 1권을 먼저 번역해 내놓았다. 이중언 선생은 국가보훈처가 주관하는 ‘8월의 독립운동가’로도 선정됐다. 안동독립운동기념관에서는 ‘나라 위해 목숨 바친 안동선비’라는 주제로 그의 나라사랑 정신을 보여주는 특별기획전을 새달 30일까지 갖는다.

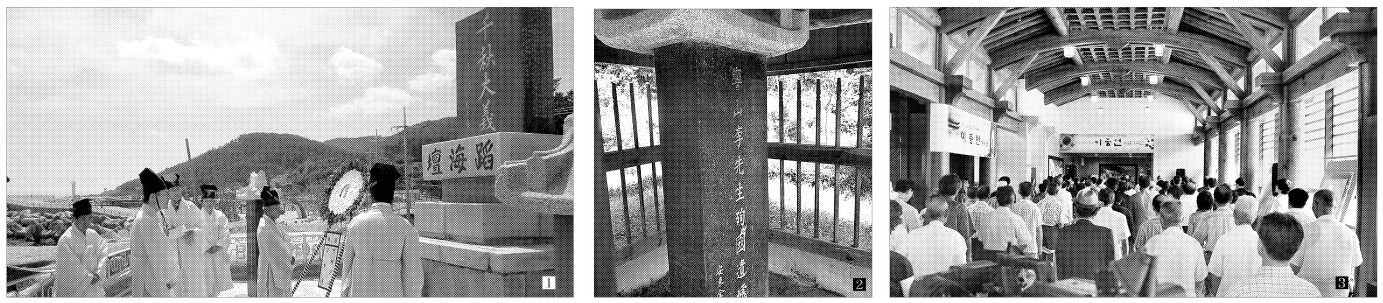

①벽산 김도현 선생의 음력생일인 지난 23일 영덕 영해면 대진리 산수암 도해단에서 96주기 추모행사가 열리고 있다. ②안동시 예안면 인계리 향산공원에 세워진 향산 이만도 선생 유허비(遺墟碑). 앞면의 글씨는 백범 김구 선생이 쓴 것이다. ③‘나라 위해 목숨 바친 안동선비’ 특별기획전이 열리고 있는 안동독립운동기념관에서 시민들이 전시장을 가득 메운 채 이중언 선생을 기리는 특별강연을 듣고 있다.

퇴계종가와 묘소가 있는 안동시 도산면 토계동에 있던 향산의 종가는 안동댐 건설로 수몰될 위기에 이르자 1975년 안동시 안막동으로 옮겨졌다. 선생의 순국을 기리는 가장 중요한 기념물이라고 할 수 있는 유허비는 시내에서 자동차로 40분 남짓 걸리는 예안면 인계리 청구마을 앞에 자리잡았다. 유허비각 주변에는 자그마한 크기의 향산공원이 조성됐다. 1949년 세워졌다는 유허비의 앞면 글씨는 백범 김구가 썼고 뒷면의 추도사는 위당 정인보가 지었다.

향산과 한 마을에서 1850년 태어난 이중언 선생은 1879년 대과에 급제하여 사헌부 지평 등을 지냈으나 외세의 발호를 목격하고는 낙향했다. 을미사변이 일어나자 예안의진(義陣)의 전방장으로 함창의 태봉전투를 이끌었다. 을사늑약이 체결되고 외교권이 박탈되자 ‘청참오적소(請斬五賊疏)’를 올려 을사오적의 목을 베라고 요구하기도 했다. 향산과 다르지 않은 궤적이다. 그는 향산의 부음을 들은 10월10일 선조의 사당에 참배하고 단식하기 시작했다고 한다.

수많은 친지와 제자가 중단할 것을 권유했지만 선생은 ‘모두 부질없는 소리’라며 들으려 하지 않았다. 11월5일에는 순사가 찾아와 단식을 중단시키려 하자 “쫓아내지 않으면 내가 칼로 베겠다.”며 물리친 뒤 옷매무새를 정돈하고는 숨을 거두었다. 단식 27일 만이었다. 그는 가족들에게 봉서를 하나 남겼는데 ‘나의 갈 길은 사생취의(捨生取義), 목숨을 던져 의로움을 택하는 것뿐이다. 동포들이여 오직 힘쓰고 또 힘쓰라.’는 ‘경고문’이었다.

향산의 흔적을 찾는 것도 그랬지만, 영양유생 벽산의 자취를 찾아가는 길도 쉽지 않았다. 전국 곳곳의 작은 음식점까지 친절하게 안내해 주는 자동차 내비게이션도 순국지사의 유적은 철저히 외면하고 있기 때문이다.

벽산은 1852년 현재의 영양군 청기면 상청리에서 태어났다. 마을에선 1580년 처음 지어진 벽산의 생가와 1958년 세워진 유허비를 비롯하여 그의 흔적을 여럿 찾아볼 수 있었다. 특히 눈길을 끈 것은 마을 뒷산의 검산성(劍山城)이다. 벽산이 사재를 털어 쌓은 것이다. 길이 200m 남짓에 불과하고 높이도 2m가 채 되지 않는다. 하지만 뒷편으로는 깎아지른 절벽 아래로 하천이 흘러 자연해자의 역할을 한다. 결코 간단치 않은 방어력을 발휘했을 것이다.

벽산은 실천적이고 전투적이었다는 점에서 의병사에 특별한 족적을 남겼다. 그는 1896년 청량산에서 모병하여 8개월 동안 항쟁했고, 1906년에는 고종의 비밀명령을 받아 활동했으나 이듬해 2월 일본군에 체포되어 6개월 동안 대구감옥에서 옥고를 치르기도 했다. 그의 구국활동은 무력항쟁에 그치지 않고 상소운동을 벌이거나 서양 각국의 공사관이 만국공법론에 의거해 포고문을 보내 지원을 요청하는 등 외교론적 방법을 병행했다.

벽산은 병든 아버지가 세상을 떠나고 상례가 모두 마무리되기를 기다려 1914년 영덕군 영해읍 대진 앞바다에서 순국한다. 동포들에게 충의로서 일제에 복수할 것을 강조하고 자신은 죽어서라도 기어이 왜를 멸망시키겠다는 내용의 글 ‘우리동포에게(與國內同胞)’는 순사 전날인 11월6일 새벽 반송정에서 남긴 것이다. 죽어서도 왜적으로부터 나라를 보호하겠다며 경주 감포 앞바다에 대왕암 수중릉에 묻혔다는 신라 문무왕의 염원과 닮은꼴이다.

벽산이 순국한 대진 산수암(汕水巖)에는 1971년 도해단(蹈海壇)이 세워졌고, 해마다 선생의 생일인 음력 7월14일 기념행사가 열린다. 산수암의 북쪽에는 대진해수욕장, 남쪽에는 대진항이 자리잡고 있다. 도해단을 찾아간 지난 23일에는 벽산의 96주기를 기념하는 ‘도해단 전례’가 있었다. 폭염경보가 내려진 35~36도의 뙤약볕 속에서 대구와 안동, 영양 등지에서 승용차며 전세버스를 타고 온 100여명의 사람들이 선생의 우국정신을 기리는 모습이 인상적이었다.

글 사진 안동·영양·영덕 서동철부국장

dcsuh@seoul.co.kr

2010-08-28 8면