370년 밤송이 열고 지고 그렇게 사람과 살고 지고

세상살이에는 변해야 할 것이 있는 만큼 변하지 말아야 할 것도 있다. 세월 따라 빠르게 변하는 사람살이가 있는가 하면, 예나 제나 제 모습을 잃지 않는 자연이 있다. 그 아슬아슬한 경계에 사람이 있다. 대개 10년쯤이면 사람이 살던 집의 풍경이 바뀌거나 그 안에 살던 사람이 달라진다. 그러나 수백 년을 꼼짝 않고 살아온 나무는 별다른 변화를 보이지 않는다. 그 무상한 변화의 경계를 넘나들며 사람은 제 살림을 꾸려간다. 혹시 사람살이를 풍요롭게 도와주는 나무라면 그의 깊은 나뭇결에 동화의 ‘아낌없이 주는 나무’와 같은 살가운 감동이 담기기도 한다.“이 나무 앞에서 태어나고 자랐지요. 시집 가서 잠깐 동안 재 너머 마을에서 살다가 다시 돌아왔으니까, 오십 년 넘게 저 나무에 기대어 살아온 거나 다름없어요. 그동안 나무는 많이 컸겠지만, 내가 보기엔 옛날이나 지금이나 똑같아요.”

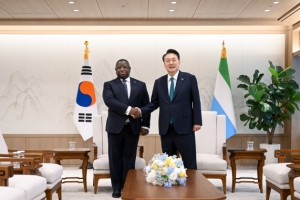

우리나라의 살아있는 밤나무 가운데 가장 크게 자란 평창 운교리 밤나무. 여섯 개 굵은 줄기로 나눠지며 옆으로 넓게 뻗어나간 것이 특징이다.

●토종 밤나무로서는 가장 큰 나무

강원도 평창군 방림면의 아름다운 산골마을 운교리. 지방도로변 한적한 식당 ‘들림집’의 주인 최정자(54)씨는 밤나무 쪽으로 창문이 난 방에서 태어났다고 한다. 그때 ‘밤나무집’으로 더 잘 알려졌던 이 집은 마방(馬房)이었다.

영동과 영서를 잇는 교통의 요지인 이곳은 조선시대에 운교역창(雲橋驛倉)이 있었다. 당시 최씨의 집은 말을 이끌고 지나던 상인이나 나그네가 하룻밤 쉬어 가는 주막이자 말들이 쉬는 곳이었다.

집의 뒷동산에 우뚝 서 있는 밤나무는 생김새만으로도 눈을 번쩍 뜨이게 할 만큼 크고 우아한 자태로 자란 나무여서, 한눈에도 오래 보존해야 할 자연문화재로 여겨지는 나무다. 그러나 얼마 전까지만 해도 이 밤나무는 그리 많이 알려지지 않았다. 사람들은 그저 ‘식당 집 뒷동산 밤나무’로만 이야기했다.

십년 전 처음 이 나무를 찾아보았을 때만 해도 나무 곁에는 최씨 내외가 버섯을 키우기 위해 쌓아둔 원목들이 즐비하게 쌓여 있었고, 나무 뿌리 부분은 비좁은 돌 축대로 갑갑하게 막혀 있었다. 나름대로 나무를 보호하기 위한 방책이었지만, 오히려 나무의 생육을 방해할 수도 있다는 생각이 들기도 하는 안타까운 상태였다.

이 밤나무가 차츰 세상에 알려지면서 마침내 천연기념물로 지정된 것은 2008년 겨울이다. 우리 토종 밤나무로서는 가장 크고 오래된 나무라는 가치가 인정된 것이다. 최근 나무 뿌리를 답답하게 하던 돌축대를 허물고, 땅을 고른 뒤, 주변을 깔끔하게 정비했다. 천연기념물로서 대접이 달라진 것이다. 최씨는 가문의 자랑인 나무를 나라에서 잘 지켜 주게 돼 마음이 든든하다고 한다.

●조선시대부터 ‘영명자’라고 알려진 나무

운교리 밤나무의 키는 14m가 넘고, 뿌리 부분에서 잰 밑동의 둘레는 6m가 넘는다. 키나 줄기보다 굉장한 것은 사방으로 넓게 펼친 가지들이다. 동서로는 25m를 훌쩍 넘었고, 동산의 경사면을 타고 있는 남북 방향으로는 20m를 넘었다. 이 정도면 나라 안의 밤나무 가운데 운교리 밤나무의 규모와 견줄 나무가 없다.

밤나무는 감나무만큼 우리네 시골에서는 흔히 볼 수 있지만, 나무 자체를 보기 위해 키우는 느티나무나 소나무와는 다르다. 대개의 경우 밤나무는 오로지 열매를 얻기 위해 키운다.

“그네를 세 개씩이나 맸어요. 어린 아이들 타기 좋게 낮은 가지에 하나를 매고, 다른 두 개는 좀 커서 어른들이 뛸 수 있는 그네를 맸지요. 사철 내내 나무 아래에 사람들이 많이 모였어요.”

밤나무 아래에 사람들이 모여들고, 가지에 그네를 매는 건 흔치 않은 일이다. 밤송이의 가시 때문에 사람들이 많이 들기 어려워서다.최씨의 이야기에 따르면 같은 크기와 나이의 밤나무가 네 그루나 더 있었다고 한다. 모두가 큰 나무였는데, 밤 송이가 바닥에 깔리면 옆의 밭에서 일하기가 어려워 다른 나무들은 모두 베어내고 그 중 가장 잘 생긴 지금의 나무 한 그루만 남겨 놓았다고 한다.

“밤송이가 무성하게 달리는 가을에도 사람들이 모였지요. 밤이 많이 열려서 식구들이 필요한 만큼 먹어도 넉넉하게 남아서, 집안 어른들은 아무나 주워 가도록 했어요.”

세종실록지리지에 평창을 밤의 특산지로 기록했을 만큼 인근에서 자라는 밤나무는 질 좋은 밤을 생산하기로 유명했다. 밤골, 밤고개라는 땅이름이 남아 있는 것도 이를 증거한다. 그 가운데에도 특히 운교리 밤나무는 맛 좋은 밤을 맺는 나무로 이름이 나 있었다. ‘영명자’(榮鳴玆)라는 특별한 별명으로 이 나무를 부른 것은 조선시대 때 마방이 있던 시절부터였다고 한다.

이름 난 밤나무인 만큼 찾아오는 손님은 사람뿐이 아니다. 그 중에 가장 부지런한 건 청설모다. 밤이 맺힐 즈음이면, 이른 아침부터 나무를 찾아와 찍찍거리는 청설모 소리에 잠이 깰 지경이라고 한다.

●오래도록 변치 말아야 할 자연 문화재

사람들의 뜻에 맞춰 열매를 많이 맺으며 젊은 시절을 보낸 밤나무는 생장 에너지를 일찍 소진해 수명을 오래 유지하기가 어렵다. 대개의 다른 유실수와 마찬가지 이치다. 하지만 운교리 밤나무는 370년이라는 긴 세월을 살아왔다. 우리나라에서는 가장 오래된 밤나무다.

“우리 나무가 오래도록 잘 지켜졌으면 좋겠어요. 나 혼자 돌보기에는 너무 크고 좋은 나무잖아요. 또 내 집이 앞을 가려서 나무 풍경을 해친다고 하는 사람들이 많아요. 나무를 더 잘 보이게 하고, 잘 보존할 수만 있다면 평생 살아온 집이지만 내놓을 수 있어요. 나는 이 마을을 못 떠나요. 늙어 죽을 때까지 우리 밤나무가 바라다보이는 이 근처로 옮겨 가서 나무를 바라보며 살 겁니다.”

최정자씨의 이야기에는 태어나서 50년 동안 스스로의 삶을 지켜온 한 그루의 나무가 변함없이 지켜지기를 바라는 마음이 간절하게 담겼다.

오래도록 변하지 말아야 할 나무를 위해 필경 또 다른 변화를 거치게 마련인 사람이 한 걸음 물러서겠다는 이야기다. ‘아낌없이 주는 나무’ 앞에 살아온 ‘아낌없이 주는 사람’의 아름다운 마음이고 더불어 살아가는 사람살이의 지혜다.

글 사진 평창 고규홍 나무칼럼니스트 gohkh@solsup.com

2011-05-12 21면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)