안대회 교수 ‘궁극의 시학’ 펴내 인터넷 카페 독자들과 교감 담아

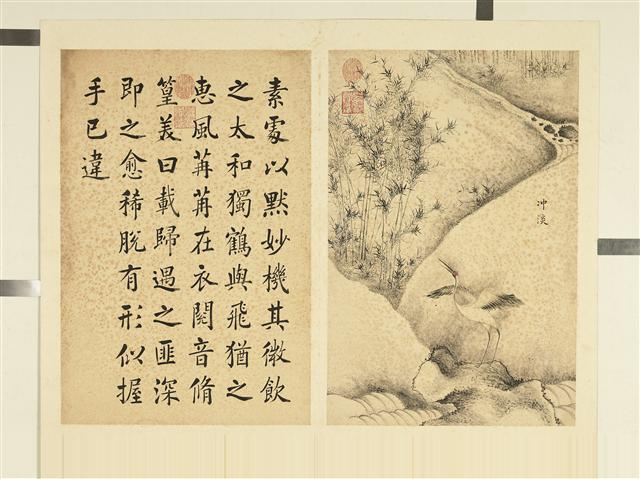

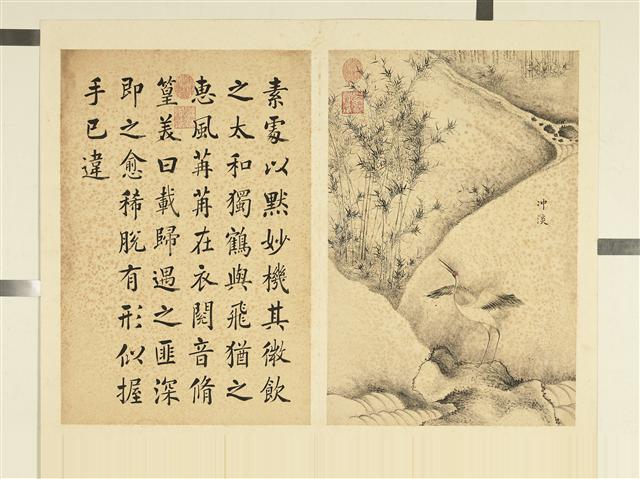

반시직의 그림, 충담 중 ´외로운 학과 더불어 날다´

당나라 말 시인 사공도(837~908)가 웅혼, 충담, 섬농 등 스물네 가지 풍격(風格)으로 표현한 시학서 ‘이십사시품’(이하 시품) 가운데 충담에 들어있는 16자에 대한 안대회(52) 성균관대 한문학과 교수의 해석이다.

중국은 물론 한국, 일본, 베트남의 전통사회에서 이 ‘시품’은 유별나게 취급되었다. 구체적인 시인이나 시를 다루지 않고 추상적인 단어 24개에 각각 48자의 운문을 곁들인 이 시품은 본문 전체가 겨우 1152자에 불과해, 200자 원고지로 따지면 6장 분량도 되지 않는다. 그 자체가 시 같기도 하고, 시 해설서 같기도 하다. 그래서 ‘고란과업본원해’는 “문장이 고고하고 예스러우며, 의미를 기탁한 것이 멀고도 깊다”고 했고, 오히려 근현대에 와 중국 소설가 첸중수(1910~1998)는 이 책을 두고 “아름다운 시로 보고 읽어야지, 지나치게 천착하는 것은 옳지 않다”고 경계했다. 학문을 사랑한 청나라 강희제(1654~1722)는 ‘전당시’(全唐詩)에서 사공도의 시집 뒤에 이 시품을 붙여넣으라고 했고, 스스로 편지에 시품의 구절을 자주 인용했다. 강희제의 손자인 건륭제(1711~1799) 역시 시선집 ‘당송시순’ 등 다양한 편찬물에서 시품의 미학적 기준을 자주 이용했다. 시품에서 영감을 얻어 시를 쓰기도 하고, 서예로 나타나거나 반시직이나 장부, 제내방 등은 그림을 그리기도 했다. 연극이나 소설 등에서도 시품의 영향이 나타났다.

조선에서도 윤춘년(1514~1567)이 ‘시가일지’와 ‘묵천금어’라는 시학 저작에 시품을 실어 알려졌다. 덕분에 임진왜란 이후 일본에 시품이 널리 알려졌단다. 18세기에 겸재 정선은 시품으로 ‘사공도시품첩’(司空圖詩品帖)을 그렸다. 19세기엔 추사 김정희도 ‘시인과 화가가 늘 곁에 놓고 봐야할 대상’이라고 했다.

그래서 안 교수가 이 시품을 동아시아 미학의 정수라고 생각해 ‘궁극의 시학’(문학동네 펴냄)으로 펴냈다. 200자 원고지 6장도 안 되는 분량을 715쪽에 담아내는 괴력을 발휘했다. 안 교수가 2011년 매주 금요일 네이버 문학동네 카페에 연재했던 글이기도 한데, 당시 독자들과 교감한 내용이 요즘 유행하는 참여저널리즘 같기도 하다. 독자들은 글자의 오류를 지적하는 일부터, 새로운 해석을 제시하기도 하고, 타이완 국립고궁박물관에 반시직과 장부의 화첩이 있다는 것을 안 교수에게 알려줬다는 것이다. 좋은 책은 좋은 독자와 함께한다.

문소영 기자 symun@seoul.co.kr

2013-05-10 22면