美대통령 당선인 바이든은 누구

첫 부인·자녀들 세상 떠난 개인사도 극복2차례 방한… DJ와 넥타이 교환도 회자

與 박지원·문정인 교류 … 野 박진 친분

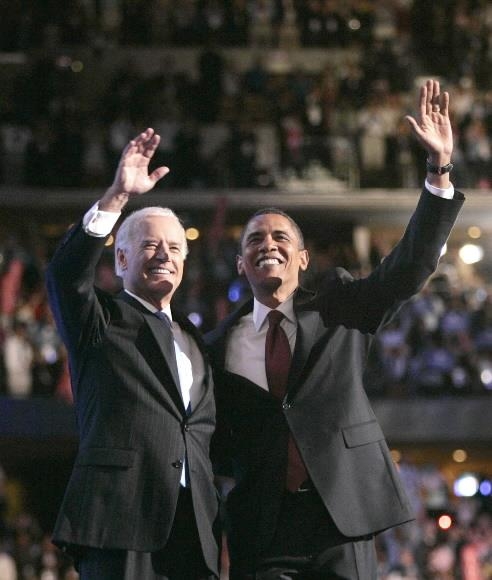

버락 오바마와 정·부통령 후보로 나선 2008년 대선 전당대회.

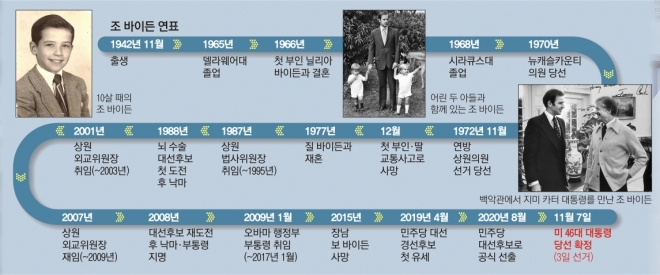

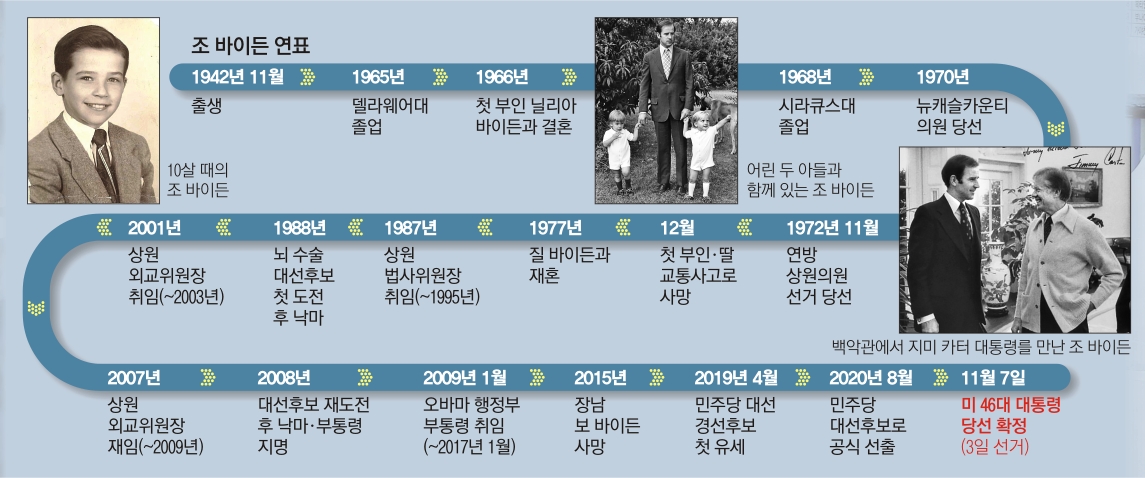

바이든 당선인은 1942년 11월 펜실베이니아주 스크랜턴에서 태어났다. 10살 때 부친의 실직으로 이사한 델라웨어주는 그의 ‘제2의 고향’이자 정치적 기반이 된다. 바이든이 떠올리는 어린 시절의 가장 큰 추억은 말더듬증으로 놀림받던 기억이다. 그는 조회시간 발표에서도 제외될 정도로 심각했던 말더듬증이 오히려 자신을 더 강하게 했다며 “내가 바라던 더 나은 사람이 됐다고 믿는다”고 강조한다.

바이든은 피선거권 기준인 만 30세가 되기 2주 전이던 1972년 11월 첫 상원의원직 도전에서 공화당 현역 거물을 물리치고 당선된다. 하지만 당시 최연소 상원의원 타이틀을 눈앞에 두고 있던 바이든을 기다리고 있던 것은 가족을 잃는 비극이었다. 선거 승리 6주 뒤 자동차 사고로 첫 아내와 13개월 난 딸이 세상을 떠났고, 사고 당시 함께 차에 타고 있던 두 아들 보와 헌터도 중상을 입었다. 정신적 충격에 날개가 꺾인 바이든은 의원직까지 포기하려 했지만, 의회의 만류로 이듬해 아들들이 입원한 병실에서 취임 선서를 했다. 초선 당시 그는 아들들을 돌보며 의정활동을 하느라 워싱턴DC에서 델라웨어의 자택까지 120마일을 통근하며 생활했다. 개인적 비극을 극복한 바이든의 모습은 먼 훗날 버락 오바마 전 대통령이 그를 러닝메이트로 선택한 주요 이유 중 하나였던 것으로도 알려져 있다.

상원에서 6선을 하며 외교위원장과 법사위원장 등을 역임한 바이든은 민주당 내 대표적인 거물급 인사로 성장했다. 오바마 전 대통령이 초선 의원으로 외교위원회에서 활동하며 만났던 바이든은 이미 당시 상원을 쥐락펴락하던 최고참 중진이었다.

그는 두 차례 대선 후보에 도전한 바 있다. 처음 대선 후보에 도전했던 1988년에는 로스쿨 시절 쓴 보고서가 표절 논란에 휩싸여 낙마했고, 2008년에는 오바마 전 대통령의 돌풍에 밀리고 만다. 하지만 대권의 꿈을 접게 한 오바마는 그를 러닝메이트로 지명한다. 대선 후보를 꿈꾸던 6선 의원이 부통령을 맡기로 한 것은 당시로서는 파격적인 결정이었다.

한국에는 2001년 상원 외교위원장 자격으로, 2013년 부통령 자격으로 각각 방한한 바 있다. 1980년대 초 김대중 전 대통령의 미국 망명 당시 친분이 있었던 바이든은 2001년 방한 때 김 전 대통령과의 오찬에서 즉석에서 넥타이를 주고받기도 했다. 문재인 대통령과 직접적인 인연은 없지만, 미국에서 사업을 한 박지원 국가정보원장이나 문정인 통일외교안보특보 등과는 교류가 있었던 것으로 전해진다. 친분이 있는 야권 인사로는 대표적인 미국통인 박진 국민의힘 의원이 꼽힌다.

안석 기자 sartori@seoul.co.kr

2020-11-09 6면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)