美·브라질·印尼 등 줄줄이 금리 인하… 글로벌 인플레 우려

통화 유동성을 늘리는 리플레이션(Reflation) 정책이 전 세계로 확대되면서 글로벌 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있다. 미국의 양적완화정책(QE2)에 이어 터키와 브라질, 이스라엘, 인도네시아 등이 금리를 인하하고 나서 유동성 확대를 부추기고 있다. 유럽과 중국도 내년 초에는 리플레이션 정책에 동참할 것으로 예상된다.금리정책을 구사하기 힘든 우리나라로서는 금융시장에서 외국 자금의 급격한 유출입 우려와 물가 급등 리스크를 동시에 안게 됐다. 리플레이션은 통화 재팽창으로 인플레이션을 일으키지 않을 정도까지 통화를 늘리는 것을 의미하지만 현실에서는 인플레이션을 동반하는 경우가 대부분이다.

●김중수 총재 “유동성이 국제문제 핵심”

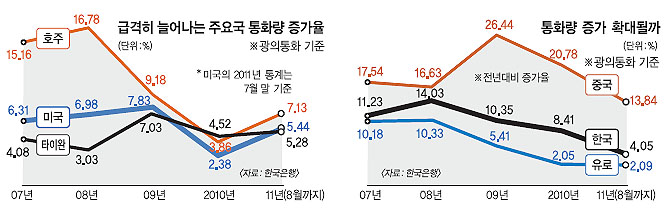

26일 한국은행에 따르면 세계 주요국의 통화량(광의 통화 기준)은 리플레이션 정책에 따라 급격히 늘고 있다. 지난 6월 제2차 양적완화정책(QE2)이 끝난 미국의 올해 7월까지 통화량은 지난해 같은 기간에 비해 5.44% 증가했다. 지난해 증가율인 2.38%에 비해 2배가 넘는 증가세다. 호주 역시 2009년에 비해 지난해 증가율이 3.86%였지만 올해 8월까지 통화량의 증가율은 7.13%에 달했다.

미국에 이어 터키가 7월부터 3개월간 금리를 인하했고, 브라질은 8월과 10월에 금리를 내렸다. 이스라엘은 9월에, 인도네시아는 10월에 금리를 떨어뜨렸다. 유럽과 중국도 동참할 것이라는 예측이 많다. 유럽은 지난 23일 1차 유럽연합(EU) 정상회의에서 유럽의 안정을 위한 5가지 로드맵에 ‘경기 부양 노력’을 넣었다. 물가를 잡기 위해 통화량 긴축정책을 진행하는 중국의 통화량 증가율은 2009년 26.44%에서 2010년 20.78%, 2011년 13.84%로 급격히 떨어지고 있다. 하지만 한국은행 관계자는 “내년 중국의 통화정책이 양적완화 기조로 전환될 가능성이 높다.”고 말했다. 식품 가격 상승률이 지난 7월 14.8%에서 9월에는 13.4%로 둔화된 데다 원저우 중소제품업체들이 긴축정책으로 자금 부족 현상을 겪으면서 중소기업 대출 완화가 이미 시작됐다는 것이다.

이 같은 통화량 증가에도 각국의 경기는 여전히 좋지 않다. 미국에서는 3차 양적완화가 필요하다는 발언이 나온다. 임희정 현대경제연구원 연구위원은 “이는 지금까지 풀린 통화가 잠복해 있다는 의미인데 경기가 풀리면 한꺼번에 쏟아져 나와 급격한 인플레이션을 만든다.”면서 “원자재 등 자산 버블로 연결될 수 있다.”고 말했다. 국제 원자재 가격 지수인 CRB지수가 지난 24일 318.57로 연중 최저치였던 지난 4일(293.28)보다 8.6%나 오른 것도 통화량 팽창과 무관치 않다는 설명이다.

●한국만 금리인상땐 투기자본 ‘타깃’

물가 때문에 금리 인상 카드를 만지고 있는 우리나라는 투기자본의 타깃이 될 수 있기 때문에 홀로 통화량을 줄일 수 없는 상황이다. 주요국들이 리플레이션 정책을 구사하는 동안 우리나라가 금리를 올리면 대규모 외국 자금이 물밀듯 들어올 수 있다.

김중수 한국은행 총재도 이날 경제 동향 간담회에서 “글로벌 유동성이 국제 문제의 핵심이 되고 있다.”면서 “현재 글로벌 경제만 있고 국제 경제 질서는 없는 점이 문제”라고 지적했다. 통화량 정책에 국제 공조가 필요하지만 미국, 유럽 등이 재정 및 경기 문제를 안고 있어 힘든 상황이라는 의미다.

정대선 삼성경제연구소 선임연구원은 “우리나라 경제는 대외 충격에 약하기 때문에 실물 분야의 물가와 금융 분야의 유동성 리스크를 미리 대비해야 한다.”면서 “기업 역시 원자재 확보를 포함해 다양한 대응 시나리오를 마련해야 한다.”고 말했다.

이경주기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

2011-10-27 17면