4대 금융지주사 無오너체제의 덫

“신한금융지주 사태는 천재지변이 아니다. 국내 금융지주사의 해묵은 문제가 드러난 것뿐이다.” 16일 한 금융지주사의 고위 관계자는 이렇게 말했다. KB금융지주에 이어 올 들어서만 두 번째로 불거진 금융지주사의 ‘최고경영자(CEO) 리스크’는 어제오늘의 일이 아니라는 것이 금융권의 대체적인 평가다.

●이사회가 경영진 뜻 거스르기 어려워

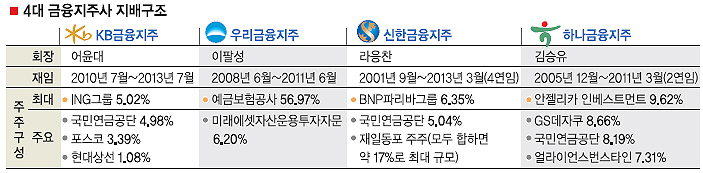

국내 4대 지주사인 KB·우리·신한·하나금융지주 지배구조를 살펴보면 거의 비슷한 패턴으로 돼 있음을 알 수 있다. 소유가 분산돼 있어 ‘오너’가 없고, 그러다 보니 CEO에게 권한이 집중적으로 쏠려 있지만 이를 견제할 이사회의 힘은 미약한 것이다. 지난해 9월 황영기 전 회장이 사퇴한 뒤 1년 가까이 회장 선임을 두고 진통을 겪은 KB금융도 마찬가지다. 6월 말 현재 KB금융의 최대주주는 지분 5.02%를 갖고 있는 ING그룹이다. 지난해에는 국민연금공단이 최대주주였다.

이렇다할 ‘오너’가 없는 상황에서 권한과 책임은 CEO에게 쏠렸다. 이를 견제해야 하는 것이 이사회였지만 CEO가 직간접적으로 추천한 사람이 사외이사가 되고, 그 사외이사가 나오면서 다시 주변 인물을 사외이사로 추천하는 ‘회전문 인사’가 반복되면서 이사회는 CEO가 장악하는 구도로 변했다.

KB금융은 CEO와 이사회 의장이 분리된 형태를 유지하고 있어 다른 금융지주사보다 이사회의 독립성이 보장됐다는 평가를 받았지만 이사회가 CEO를 쥐고흔드는 꼴이었다.

신한금융과 하나금융도 CEO가 ‘장기 집권’을 하면서 이사회의 견제력이 약화된 경우다. 라응찬 신한금융 회장과 김승유 하나금융 회장은 각각 2001년과 2005년 지주사가 출범한 이래 계속 회장직을 맡고 있다. 두 회장은 지주사 출범 전 은행장을 역임하기도 했다. 특정 인물이 CEO직을 오래 맡다 보니 영향력이 확대돼 ‘제왕적 권력’을 행사할 수밖에 없다는 것이다. 조명현 고려대 경영학과 교수는 “행장이 사장되고, 사장이 회장되는 구도로 가면서 CEO가 제왕적 권력을 얻게 됐다.”면서 “이사회 멤버도 선임 때부터 경영진을 거스르지 않을 인물을 뽑으니 점차 ‘거수기’화 되는 것”이라고 꼬집었다. 정부의 공적자금이 투입된 우리금융의 경우 2001년 출범 때부터 정부의 입김에 심하게 흔들리는 모습을 보였다. 민영화가 필요한 이유다.

●잭 웰치처럼 CEO가 후계자 키워야

금융지주사를 감독해야 할 금융당국이 지금까지 보여온 스탠스도 문제다. ‘관치논란’과 ‘사후약방문’식 규제가 그것이다. 한 금융권 관계자는 “우리나라 금융권의 정서상 CEO들이 그 자리에 오르기까지 순전히 실력만으로 평가받지는 않았을 것”이라면서 “금융감독당국의 개입과 정치적 이유 때문에 장기집권이 가능했고, 그러면서 문제가 불거진 것 아니냐.”고 지적했다. 금융위원회 관계자는 “안 그래도 관치 논란 때문에 발언이 굉장히 조심스럽다.”면서 “그렇다고 금융 전반의 제도를 정비하는 본연의 업무를 그만둘 수는 없는 것 아니냐.”고 반문했다.

익명을 요구한 금융관련 연구원의 한 연구위원은 “이사회 제도 개선 등 지배구조를 바꾸고 감시해야 할 금융감독당국이 손을 놓고 있는 것도 문제”라고 지적했다.

전문가들은 금융지주사의 지배구조와 관련해 제도적 개선과 운용상의 변화가 동시에 필요하다고 지적한다. 제도적으로는 ▲이사회 독립성 제고 ▲CEO 후계자 육성 프로그램 등 CEO를 감시·견제할 수 있는 기능을 강화해야 한다는 것이다. 김선웅 좋은기업지배구조연구소 소장(변호사)은 “잭 웰치 제너럴일렉트릭(GE) 전 회장처럼 CEO들이 후계자를 적극적으로 키우고 이사회 멤버도 소액주주들의 추천을 받는 이사를 뽑는 등의 해결책이 필요하다.”고 말했다. 학연·지연을 고집하는 등 인맥 중심의 금융권 문화를 바꾸는 것이 시급하다는 지적도 있다. 한 금융지주사 관계자는 “경영진과 그 편에 선 일부 주주·사외이사들이 자신들의 이익에 골몰하면 일반 주주들에게는 손해 아니냐.”면서 “금융권에서도 인맥 중심의 문화가 개선돼야 한다.”고 말했다.

김민희·오달란기자 haru@seoul.co.kr

2010-09-17 14면